- はじめに|乾物ってそもそもどんな食品?

- 乾物を戻しすぎた…を防ぐには?よくある失敗とその原因

- 乾物のメリットと活用シーン|実は現代向きの食材!

- 乾物を戻す基本ルール|水加減・戻し時間・温度の目安

- 【保存版】乾物の戻し率一覧|100gが戻すと何gになる?

- 乾物の種類別・正しい戻し方と注意点

- 乾物を戻しすぎたときの活用法・リメイクアイデア

- 乾物を使った簡単レシピ|あと1品にうれしい常備菜

- 乾物初心者さん向けQ&A|「これってアリ?」なお悩みを解決

- 乾物をもっとおしゃれに♪ ちょい足し&アレンジ術

- 買っておくと安心!あると便利な乾物ベスト10

- 保存法・収納術|乾物をムダなくストックするコツ

- まとめ|乾物の戻し率を知って失敗知らずの毎日へ

はじめに|乾物ってそもそもどんな食品?

忙しい日々の中で「あと一品ほしいな…」というときに頼りになるのが“乾物”です。

常温で長く保存できて、栄養もぎゅっと詰まっている乾物は、まさに現代女性の味方。

このガイドでは、そんな乾物の魅力や正しい戻し方、おすすめレシピまで、やさしく丁寧にご紹介していきます。

乾物の定義と種類(ひじき・切り干し大根・高野豆腐など)

乾物とは、水分を抜いて乾燥させた食品のことで、常温でも長期間保存できるのが最大の魅力です。

保存料を使わずに乾燥させているものが多く、自然のままの味や栄養を活かした食材として重宝されています。

代表的な乾物には、ひじき・切り干し大根・わかめ・干し椎茸・春雨・高野豆腐のほかにも、乾燥ごぼうや大豆、糸寒天、のり、昆布などさまざまな種類があります。

どれも一度にたくさん使うものではないので、少量ずつ使えて経済的なのもうれしいポイントです。

乾物はなぜ昔から重宝されているのか

昔から日本では、保存食や非常食として乾物が活用されてきました。

乾燥しているために腐りにくく、冷蔵庫が普及する前の時代から「常備しておくと安心な食材」として多くの家庭に置かれていました。

また、乾燥させることで旨みが凝縮され、素材の味がより引き立つという特徴もあります。

だしをとるための干し椎茸や昆布は、まさにその代表ですね。

忙しい現代人にもぴったりな理由

現代では、買い物に行けない日や、疲れて料理する気力がないときにも役立つのが乾物。

水やお湯で戻すだけで、短時間で栄養満点のおかずが作れるので、時短調理の強い味方です。

さらに、どの乾物も冷凍や冷蔵保存不要で、キッチンの棚にスッと置いておけるから場所もとりません。

乾物を戻しすぎた…を防ぐには?よくある失敗とその原因

この記事でわかることとメリット

- 戻しすぎ・使いすぎの失敗を防げるようになり、食材をムダなく使い切るヒントが得られます

- 乾物をもっとおいしく、使いやすくするための基本ルールがしっかり身につきます

- 日々のごはん作りがラクになるおしゃれなアレンジや、便利な保存方法も紹介しています

- 非常時にも安心なストック術や、日常使いのポイントがわかります

- 家族にも喜ばれるレシピアイデアや、栄養満点で彩りも豊かな活用法までしっかり学べます

なぜ乾物は戻すと何倍にも増えるの?

乾物は乾燥している分、水分をたっぷり吸収する性質があります。

そのため、戻すと見た目にも驚くほどふくらむんです。

種類によっては、戻すと約2倍〜5倍以上になることも。

たとえば、ひじきは6倍以上、切り干し大根も4〜5倍ほどに。

この特性を知らずに戻してしまうと、ついつい作りすぎてしまうことに。

調理前に「この料理には戻した状態でどのくらい使いたいか」を考えて、元の乾物の量を調整するのがポイントです。

「戻しすぎ」あるある失敗例とその原因

- 100g戻したら山盛りの食材になってしまい、冷蔵庫がいっぱいに…

- 一度に全部使い切れず「これどうしよう…」と困ってしまった

- 食材の量が増えた分、調味料のバランスが崩れて味が薄くなった

- 戻しすぎてしまった分をそのまま捨ててしまってもったいない気持ちに

- 食感が悪くなって、おいしく感じられなかった

…こんなときは、冷凍保存やリメイクレシピがとっても役立ちます!

このあとで詳しく紹介しますので、ぜひ活用してくださいね。

乾物のメリットと活用シーン|実は現代向きの食材!

非常食や常備菜に最適な理由

自然災害に備える“ローリングストック”として、乾物はとても優秀です。

水で戻すだけで食べられる乾物は、電気やガスが使えないときにも心強い存在になります。

さらに、日常的にも常備菜として使えるので、少し多めに戻しておいてストックしておけば、忙しいときにさっと取り出して使うことができます。

例えば、ひじきや切り干し大根を和風や洋風にアレンジすれば、メインのおかずにも副菜にも早変わり。

忙しい日の時短調理にも大活躍

乾物は前日に戻しておくだけで、翌日の料理がとてもスムーズになります。

特に、ひじきや高野豆腐、春雨などは戻しておけば、そのままサラダや炒め物、スープに使えてとても便利。

例えば、春雨とツナ、きゅうりを和えるだけで中華風サラダが完成したり、干し椎茸と人参を煮るだけで煮物が完成したりと、バリエーションも豊富です。

「今日は料理にあまり時間をかけられない…」という日でも、乾物があれば安心。

手軽な一品がすぐに完成します。

乾物を戻す基本ルール|水加減・戻し時間・温度の目安

乾物ごとに異なる戻し方のコツ

乾物は一見すると似たような乾燥食品に見えますが、種類によって戻し方の適切な方法がまったく異なります。

すべて同じ方法で戻せるわけではなく、間違った方法で戻すと風味が損なわれたり、食感が悪くなったりすることもあるんです。

「やさしく水で戻す」「熱湯でサッと戻す」「冷水でじっくり旨みを引き出す」など、素材の特徴に合わせた対応がとても大切です。

例えば、高野豆腐はふわっとした食感を生かすためにぬるま湯でゆっくり戻すのがベスト。

一方で、春雨のように吸水が早いものは、時間がないときに熱湯で戻すと時短につながります。

また、干し椎茸のようなうまみ成分がたっぷり詰まったものは、冷水でじっくり時間をかけて戻すことで、だしの濃さや香りが格段に変わってきます。

忙しいときには一括で戻したくなってしまうものですが、「どの乾物か」「どんな料理に使うか」を考えて、ひと手間かけることが仕上がりの差につながります。

常温の水が基本?温水との使い分け

乾物によって、適した水温が異なります。以下は基本的な目安です:

- ひじきや高野豆腐:

常温の水でゆっくりと戻すのがベスト。時間をかけることでやさしい食感に。 - 干し椎茸:

冷水で戻すと旨味が濃くなるので、だしを取る場合にもおすすめ。

前の晩から戻しておくのが理想的です。 - 春雨:

お急ぎなら熱湯でOK!しっかりやわらかくしたいときには3〜5分熱湯に浸けるだけでOKです。 - わかめなどの海藻類:

ぬるま湯か常温水で短時間でふっくらと戻ります。 - 切り干し大根:

常温の水で10分ほどで戻り、シャキッとした食感が楽しめます。

調理時間や仕上がりの好みに合わせて、水温をうまく使い分けることで、よりおいしく仕上げることができますよ。

戻し時間の目安一覧(表にすると親切)

| 乾物の種類 | 戻し時間(目安) |

|---|---|

| ひじき | 約10分~20分 |

| 切り干し大根 | 約10分 |

| 高野豆腐 | 約5分(ぬるま湯) |

| 干し椎茸 | 1時間以上(冷水) |

| 春雨 | 3~5分(熱湯) |

【保存版】乾物の戻し率一覧|100gが戻すと何gになる?

戻し率を知っておくと料理がスムーズに

乾物は水分を吸って何倍にもふくらむため、料理前にその増え方をしっかり把握しておくことで、調理がとてもスムーズになります。

例えば、乾物を戻しすぎて「大量にできてしまった…」と戸惑うことや、「思ったより少なくて料理が足りない」といったトラブルを避けることができます。

特に、ひじきや切り干し大根、高野豆腐などは少量でもかなりの量になるので、戻す前にあらかじめ“使用後の量”をイメージして計量することが大切です。

また、食材ごとの戻し率を知っておけば、献立を考えるときにも「乾物を戻したらどれくらいのボリュームになるか」が予測しやすく、無駄のない食材管理にもつながります。

さらに、戻した状態での保存や冷凍ストックをする場合にも、戻し率を参考にすることで「一回分」の分量を使いやすく小分けしやすくなり、結果的に時短調理や節約にも役立ちます。

料理初心者さんにもおすすめの基本ポイントとして、ぜひ覚えておきたいですね。

【表】主要な乾物の戻し率早見表

| 乾物名 | 戻し率(目安) |

|---|---|

| ひじき | 約6~7倍 |

| 切り干し大根 | 約4~5倍 |

| 高野豆腐 | 約4倍 |

| 干し椎茸 | 約3~5倍 |

| 春雨 | 約2~3倍 |

計量のポイントと、調理前後の重さの違い

- 戻す前に乾物の重さをしっかり量るのが基本です。

戻すと何倍にも膨らむため、目分量で使ってしまうと量が大幅に変わってしまい、調理のバランスが取りにくくなります。

料理初心者さんは、料理に使いたい分量の「戻した後の重さ」を想定して、逆算して乾物の量を量ると失敗しにくくなります。

- 戻したあとの状態で「1食分」「お弁当1回分」など、使いやすい量に小分けして冷蔵・冷凍保存しておくととっても便利です。

特に冷凍の場合は、小さなジッパー袋やラップで包んでおくと、使うときに解凍しやすく、時間の節約にもなります。

- また、乾物は吸水量が多いため、戻した後に重さがかなり変化します。

たとえば10gのひじきが戻すと70g以上になったり、高野豆腐も数倍の重さになることが。

調理する際の味付けや加熱時間も、戻した後の重さに応じて調整すると、よりおいしく仕上がります。

- 毎回戻し率を調べるのが面倒な場合は、自分の家庭でよく使う乾物の「戻した後の重さ」をメモしておくと便利。

たとえば「ひじき10g→約70g」と覚えておけば、献立計画が立てやすくなりますよ。

乾物の種類別・正しい戻し方と注意点

海藻類(わかめ・寒天)はやさしく扱って

海藻類は水に戻すと一気にふくらみ、ふんわりとした食感が楽しめます。

わかめや寒天などは、たっぷりの水でサッと戻すだけでOKですが、あまり長時間浸けておくと、食感が悪くなったり溶けてしまったりすることもあるので要注意です。

わかめは戻したあとに水気をしっかり絞ってから使うと、味がなじみやすくなりますし、サラダや酢の物、味噌汁の具にもぴったり。

糸寒天も同様に、戻しすぎるとブヨブヨになるため、5分〜10分程度を目安に様子を見ながら戻すのがおすすめです。

水の温度は常温〜ぬるま湯程度がベスト。熱湯は避けるようにしましょう。

きのこ類(干し椎茸など)は旨みを引き出す戻し方を

干し椎茸などの乾燥きのこは、じっくり冷水で戻すことでうま味成分である「グアニル酸」がしっかり引き出され、だしとしても香り豊かになります。

急いで戻す場合はぬるま湯でも構いませんが、可能であれば冷蔵庫で一晩かけてゆっくり戻すのが理想的です。

戻し汁にはうまみがたっぷり含まれているので、煮物や炊き込みご飯、スープなどにぜひ活用してください。

戻すときは密閉容器やジップ袋に水と一緒に入れておくと、匂い移りや乾燥を防げて便利です。

また、戻したあとのきのこは、水気を軽くしぼってから調理すると味がしみ込みやすくなりますよ。

春雨は熱湯と水で仕上がりが変わる

春雨はとても扱いやすく、乾燥状態から短時間で戻る便利な乾物のひとつです。

仕上がりの食感を左右するのが「戻し方」。コリコリとした歯ごたえを楽しみたい方は、常温の水でじっくり戻すのがおすすめです。

水で戻すと適度に歯ごたえが残り、サラダや酢の物にぴったりの仕上がりになります。

一方、忙しいときやしっかり柔らかくしたいときには熱湯を使いましょう。3~5分熱湯に浸けるだけで、すぐに使える状態になります。

特に炒め物やスープに使う場合は、熱湯で戻した方が調理がスムーズになりますよ。

また、戻した春雨はしっかり水を切ってから使うと味がしみ込みやすく、べちゃっとした仕上がりを防げます。

高野豆腐はふっくら戻してしっかり水切り

高野豆腐は乾物の中でも栄養価が高く、ヘルシーなおかずにぴったりの食材です。

戻し方次第で仕上がりが大きく変わるため、丁寧に扱うことがポイント。

ぬるま湯(30~40℃程度)に5~10分ほど浸けて、ふんわりとした状態になるまでしっかり戻します。

その後、両手でやさしく押すようにして水気をしぼるのがコツ。これによって、味がしみ込みやすくなり、煮物などの調理に適した状態になります。

味噌汁や含め煮などに使う場合は、あらかじめ出汁に軽く浸けておくと、よりジューシーで旨みたっぷりの仕上がりになりますよ。

また、戻した高野豆腐はカットしてから冷凍保存も可能なので、使いやすい大きさにしてストックしておくのもおすすめです。

乾物を戻しすぎたときの活用法・リメイクアイデア

余ったら冷凍保存が便利!

たくさん戻しすぎてしまった乾物は、ジッパーバッグに小分けして冷凍保存するのがとっても便利です。

1回分ずつ平らにして冷凍しておけば、使うときも解凍が早くてスムーズ。

ひじきや切り干し大根など、味付け前の状態でも冷凍可能なので、まとめて戻しておいて、必要なときに少しずつ使うのもおすすめです。

冷凍後は1か月以内を目安に使い切るようにし、解凍後はなるべく早めに調理してくださいね。

保存する際は日付を書いておくと安心ですよ。

常備菜としてストック → ごはんやサラダに

乾物は日々のごはん作りにも大活躍!

・ひじき:おにぎりの具や卵焼きに混ぜて彩りアップ。お弁当にもぴったり。

・切り干し大根:水気をしっかり絞って、酢の物やごま和え、ツナマヨとあえるだけでも立派な一品に。

・高野豆腐:煮物だけでなく、刻んでそぼろ風にしても◎

作り置きして冷蔵庫に入れておけば、あと1品ほしい時にさっと使えて便利です。

味に飽きたらアレンジレシピで再活用

たくさん作って同じ味に飽きてしまったときは、思い切って別の料理にリメイクしましょう。

・ひじきの煮物:ごはんに混ぜて炊き込み風、チーズと合わせてトーストにのせてもおいしい!

・切り干し大根の和え物:カレーやシチューの具材として、洋風アレンジにも活用できます。

・高野豆腐:潰してミンチ風にして、ハンバーグや餃子の具に混ぜ込むとヘルシー&食べごたえアップ!

アイデア次第で、飽きずにおいしく楽しめますよ♪

乾物を使った簡単レシピ|あと1品にうれしい常備菜

ひじきと根菜の炒め煮

ごま油としょうゆの香ばしい風味が食欲をそそります。

にんじんやれんこんなどの根菜と合わせて炒め煮にすると、食物繊維もたっぷり摂れて栄養バランスも◎。

甘辛い味つけでご飯がすすみ、お弁当のおかずにもぴったり。

冷蔵庫で3日ほど保存できるので、常備菜としてもおすすめです。

仕上げにいりごまや青ねぎを散らすと、見た目も華やかになりますよ。

切り干し大根のごま酢和え

さっぱり仕上げで箸休めにも◎

戻した切り干し大根に、にんじんやきゅうりを加えて彩りもプラス。

調味料は酢・砂糖・しょうゆ・ごま油で甘酸っぱく仕上げて、ごまの香りがアクセントに。

冷やしておくと味がなじんで、より美味しくいただけます。

作り置きしておけば、忙しい日の副菜にも便利な一品です。

春雨と野菜の中華風サラダ

冷蔵庫の余り野菜を一緒に使って、簡単おかずに♪

春雨は熱湯で戻したあと、水でしめてしっかり水切りするのがポイント。

きゅうり・にんじん・ハム・コーンなど、冷蔵庫にあるものでOK。

調味料は酢・しょうゆ・ごま油・砂糖・すりごまで、中華風のさっぱり味に仕上げます。

作り置きできるので、冷やしておくと暑い日にもぴったりなおかずになります。

キクラゲと豚肉の炒め物

コリコリ食感とジューシーなお肉が相性抜群!

乾燥キクラゲは水で戻すとふっくらツヤツヤになり、独特の歯ごたえが楽しめます。

豚こま肉やバラ肉と一緒に炒めることで、旨みが染み込んでご飯がすすむ味わいに。

オイスターソースやにんにく、生姜を加えると中華風に仕上がり、晩ごはんのおかずにもぴったりです。

また、もやしやピーマンなどの野菜を加えればボリュームアップにもなり、栄養バランスも整います。

お弁当にもおすすめの一品です。

寒天を使った彩り寒天寄せ

彩り野菜と一緒に冷やし固めて、見た目もかわいく。

寒天は水で戻して火にかけて溶かしたあと、好みの具材と合わせて冷やすだけで手軽に作れます。

にんじん・コーン・枝豆などを使えば、カラフルで見た目にも楽しい仕上がりに。

出汁や白だし、少量のしょうゆで味付けすれば、ほんのりやさしい和風寒天寄せになります。

おもてなし料理やお弁当の彩りとしても活躍する、見た目と栄養を兼ね備えた一品です。

デザート系にアレンジしても◎

高野豆腐の含め煮

優しい味でほっとするお惣菜。お弁当にもぴったりです。

戻した高野豆腐を出汁でじっくり煮ることで、ふっくらやわらかく仕上がります。

にんじんやいんげんと一緒に炊くと彩りも良く、見た目も華やか。

味付けはだし・しょうゆ・みりん・砂糖で甘めにすると、ご飯との相性も抜群。

冷めてもおいしいので、お弁当にもぴったりです。

余ったら翌日は煮汁ごとレンジで温めてリメイクすれば、翌日もおいしくいただけます。

乾物初心者さん向けQ&A|「これってアリ?」なお悩みを解決

戻す時間を短縮する裏ワザはある?

乾物を戻す時間を短くしたいときは、電子レンジや熱湯を活用するのが便利です。

例えば、高野豆腐はぬるま湯で5~10分かかるところを、電子レンジで加熱すれば2~3分程度でやわらかく戻すことができます。

また、春雨や寒天なども熱湯を使えばあっという間にふやけて調理可能な状態になります。

ただし、時短方法には注意も必要です。

熱をかけすぎると食感が失われたり、うま味成分が逃げてしまう場合も。

特に干し椎茸などは、ゆっくり冷水で戻すことで深いだしが出るため、風味を重視したい料理では時間をかけた戻し方がおすすめです。

戻し汁って料理に使えるの?

乾物を戻したときに出る戻し汁には、食材の栄養やうま味がたっぷり含まれていることがあります。

特に干し椎茸の戻し汁は、自然なうま味成分であるグアニル酸が溶け出しており、煮物や炊き込みご飯、味噌汁などのだしとしてとても重宝されます。

ただし、にごりが強かったり、苦みや雑味が出ている戻し汁は使わない方がベターです。

切り干し大根なども戻し汁に土臭さが残る場合があるため、一度味や香りを確認してから利用すると安心です。

用途によって使い分ければ、より風味豊かな一皿になりますよ。

乾物は戻さずそのまま使えないの?

基本的に乾物は水分を抜いて保存性を高めた食材なので、調理前に水やお湯で戻して使うのが基本です。

ただし、一部の乾物は戻さずそのまま使える場合もあります。

たとえば春雨は、スープや鍋に直接入れて加熱調理をする場合は、事前に戻さずともやわらかく仕上がります。

寒天も煮溶かして固めるような料理では、粉寒天や棒寒天をそのまま使ってOKな場合があります。

しかし「食べやすくする」「調味料をしっかりなじませる」「加熱時間を短縮する」などの目的から、多くの場合で軽く戻しておくのが理想です。

特に炒め物や和え物に使うときは、あらかじめ戻しておくと食感も良く、全体のバランスが整います。

戻す手間が省ける乾物も便利ですが、調理するメニューや食感の好みによって使い分けましょう。

戻したあとの保存期間ってどれくらい?

戻した乾物は、基本的に冷蔵庫で保存するのが安全です。

保存期間の目安は、加熱調理前の状態であれば2〜3日ほど。

しっかり水気を切り、密閉容器に入れて冷蔵庫の中段あたりで保存しましょう。

すぐに使わない場合は冷凍保存がおすすめです。

種類にもよりますが、冷凍すれば1か月程度はおいしく保存可能です。

小分けにしてラップに包むか、ジッパー袋に平たく入れて保存すると、解凍しやすく便利ですよ。

解凍後は風味や食感が少し変わることもあるので、煮物や炒め物など火を通す料理に使うと良いでしょう。

乾物をもっとおしゃれに♪ ちょい足し&アレンジ術

サラダやマリネに「戻し乾物」をちょい足し

サラダやマリネに乾物をちょい足しすると、食感にもアクセントが加わって、いつものメニューがグレードアップします。

ひじき×ツナ×トマトに、オリーブオイルとレモン汁を加えれば、地中海風のさっぱりサラダに。

切り干し大根×コーン×オリーブをマリネ液に漬ければ、洋風おつまみや前菜としても映える一品になります。

また、わかめや寒天を加えても食感が豊かになり、水分を含んで満足感が得られるのも嬉しいポイントです。

色味や風味が加わることで、マンネリ化しがちな野菜メニューに新しい発見が生まれますよ。

パスタや洋風スープに和乾物をミックス!

一見合わなそうに思える「和乾物」と洋風料理の組み合わせですが、実はとても相性が良いんです。

例えば、干し椎茸の戻し汁をミネストローネに加えると、コクと深みがぐっとアップ。

また、ひじきをオイルパスタに加えたり、切り干し大根をトマトソースと一緒に炒めれば、驚くほど調和のとれた味わいに。

和風だしと洋風食材の組み合わせは、うま味を重ねる「ダブルだし」のような感覚で楽しめます。

乾物を使うことで、簡単に一味違うアレンジが楽しめるのも嬉しいですね。

SNS映えする「乾物×彩り野菜」の常備菜

乾物と色とりどりの野菜を組み合わせれば、思わず写真を撮りたくなるようなSNS映えする常備菜が作れます。

たとえば、戻した寒天・にんじん・枝豆・パプリカを出汁ゼリーで固めた寒天寄せは、おもてなしにもぴったりの華やかさ。

ひじきとトマトのオリーブオイルマリネ、わかめとパプリカの柚子胡椒和えなど、アイデア次第でおしゃれな副菜に早変わり。

透明なガラス容器やメイソンジャーに重ねて盛りつければ、保存と見た目の両方を叶える「作り置き」が完成します。

食卓に彩りを添えたいときや、お弁当の差し色にも大活躍間違いなしです。

買っておくと安心!あると便利な乾物ベスト10

「これがあれば間違いない」定番乾物

ひじき・切り干し大根・わかめ・干し椎茸・高野豆腐などは、どこの家庭にも一度は登場するおなじみの乾物。

ひじきは炒め物や煮物に、切り干し大根は酢の物や和え物に、わかめは味噌汁やサラダに、干し椎茸は炊き込みご飯や煮物に、高野豆腐は含め煮や味噌汁の具にと、どれもアレンジの幅が広く、日々の食卓でとても使いやすいです。

どれも戻すだけでボリュームが増すため、節約レシピやお弁当にもぴったり。

手に入りやすく、和食のベースをしっかり支えてくれる万能食材です。

栄養たっぷり!健康志向の女性におすすめ

寒天・大豆・雑穀ミックスなどは、美容と健康を気にする方に特におすすめの乾物です。

寒天は食物繊維が豊富で、ダイエット中の空腹対策にも◎。

大豆は植物性たんぱく質の宝庫で、煮豆やサラダに活用できます。

雑穀ミックスは白米に混ぜて炊くだけで、鉄分やビタミン、ミネラルが手軽に摂取でき、食感の変化も楽しいポイント。

どれも身体にやさしい食材で、内側からキレイを目指す女性にぴったりです。

ロングライフでコスパ最高!防災ストックにも

乾物は軽くてコンパクト、しかも長期間保存ができるので、防災備蓄やローリングストックにも最適です。

賞味期限が1年〜数年と長く、非常時でも水と火があれば手軽に調理できるのが魅力。

また、場所を取らず、湿気対策さえしておけば長期保管もラクチンです。

乾物をストックしておけば、いざというときの安心感にもつながり、ふだん使いもできるため経済的にも◎。

備蓄と日常づかいを両立できる、まさに万能な食材です。

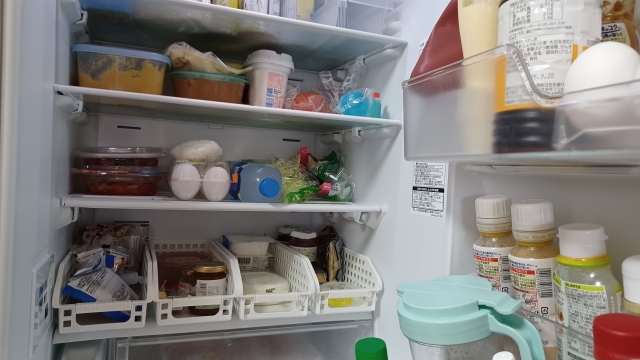

保存法・収納術|乾物をムダなくストックするコツ

保存容器の選び方と収納のコツ

乾物を長持ちさせるためには、保存容器の選び方がとても大切です。

密閉性の高いガラス瓶やプラスチック容器、チャック付きのジップ袋などがおすすめです。

とくに湿気に弱い乾物は、できるだけ空気に触れないようにし、風通しのよい涼しい場所に保管するのが基本です。

使いやすさを考えるなら、透明な容器に入れて中身が見えるようにしておくと、使い忘れ防止にもつながります。

また、同じ種類の乾物はまとめて保存すると整理しやすく、キッチン収納もすっきりします。

湿気・虫対策はこれで安心!

湿気がこもると風味が落ちるだけでなく、カビや虫の発生の原因にもなります。

乾燥剤を一緒に入れておくことで湿気を防ぎ、品質をキープできます。

また、昔ながらの知恵として、唐辛子やローリエ(月桂樹の葉)を一緒に入れておくと虫除けにもなります。

さらに、頻繁に出し入れする乾物は、小分けにして保存すると衛生的で安心です。

密閉できる容器を定期的にチェックし、湿気や匂い移りがないか確認しておくのも大切な習慣です。

防災・ローリングストックにもおすすめ

乾物は賞味期限が長いものが多く、防災用の非常食やストック食材としても最適です。

しかし、いつの間にか期限が近づいていた…ということも。

そんな時は「ローリングストック」を活用しましょう。

つまり、普段の料理に乾物を取り入れて少しずつ消費し、減った分を補充していくことで、ムダなく新しいものを常に確保できます。

キッチンの一角に乾物用のコーナーをつくっておけば、管理もしやすく、いざというときも安心です。

家族の好みに合わせてよく使う乾物をリストアップしておくのもおすすめです。

まとめ|乾物の戻し率を知って失敗知らずの毎日へ

乾物を上手に使って、ムダなし・時短◎

日々のごはん作りに乾物を活かすことで、食卓がぐんと豊かになります。

一覧表・レシピを活用して料理の幅を広げよう

保存版としてブックマークしておけば、いつでも活用できますよ♪