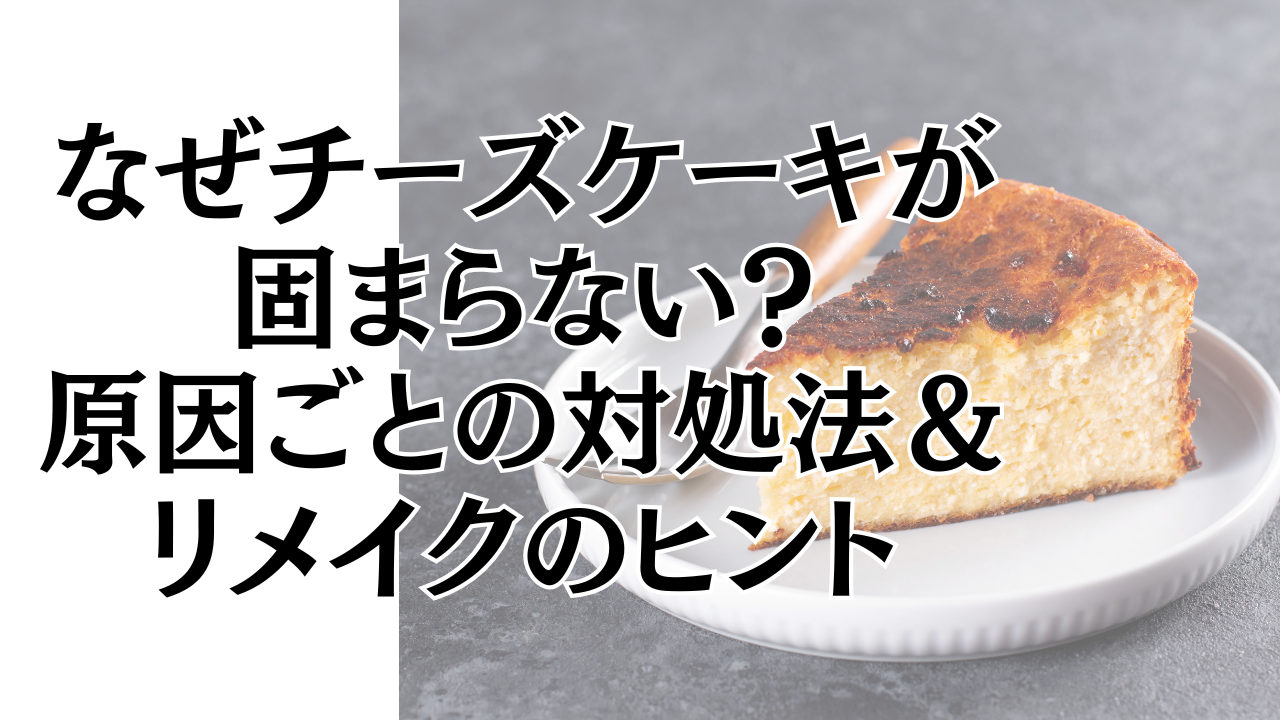

「頑張ってチーズケーキを作ったのに、うまく固まらない…」そんな経験をしたことはありませんか?

手間ひまかけて作っただけに、うまくいかなかったときのショックは大きいですよね。

この記事では、チーズケーキが固まらない理由をタイプ別に整理し、それぞれの原因に合わせた改善策とリカバリー方法をご紹介します。

初めてでも失敗しにくいよう、ポイントをわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

固まらない原因とその解決法

材料の配合が適切でない

チーズケーキの仕上がりには、材料のバランスが大きく影響します。

クリームチーズ、生クリーム、卵、小麦粉やコーンスターチなど、どれかの分量が多すぎたり少なすぎたりするだけで、うまく固まらなくなることがあります。

卵が多すぎると柔らかくなりすぎ、粉が足りないと形が崩れやすくなるなど、微妙な差が結果を左右します。

また、使うクリームチーズの種類や水分量によっても変わってくるため、レシピ通りのメーカーを選ぶのも成功のコツです。

正確な計量を心がけましょう。

オーブンの温度が適切でない

焼き温度が高すぎると外側だけが焼けて中は半生になってしまいますし、低すぎるとしっかり火が通らず固まりづらくなります。

オーブンによっては表示温度と実際の温度にズレがあることもあるので、温度計での確認が安心です。

予熱が足りないと最初から温度が低い状態で焼き始めることになり、ムラのある焼き上がりになることも。

途中で天板の位置を調整することで、火の通りを均一にするのもひとつの方法です。

ゼラチンの使い方に問題がある

レアチーズケーキでゼラチンを使う場合、しっかりと溶かしてから混ぜることが肝心です。

溶け残りがあると、固まりが不均一になったりダマになる原因になります。

60〜70℃程度の湯せんで丁寧に溶かし、冷たい材料にいきなり加えず、まず少量の生地と混ぜて温度をならしてから全体に加えると、ムラなくなじみます。

また、ゼラチンには粉タイプ、板タイプ、アガーなどがあり、それぞれ使い方が異なるので、パッケージの説明をよく読んでから使いましょう。

レアチーズケーキが固まりにくい理由と対処法

酸味の強い材料が影響する場合

ヨーグルトやレモン汁など、酸味のある材料はゼラチンの凝固作用を弱めてしまうことがあります。

そのため、こうした材料を使うときは、ゼラチンの量を通常より1.2〜1.5倍程度に増やすと安定しやすくなります。

また、酸味のある食材はゼラチンをしっかり溶かしてから加えることがポイントです。

生地は均一に混ざっていて滑らかな状態が理想。混ぜが足りないと固まりにくくなるので、全体がよくなじむように意識しましょう。

冷やし方と冷却時間が不十分

レアチーズケーキは冷やすことで固まるため、冷蔵時間は最低でも4時間、できれば一晩冷やすのがベストです。

冷やしが甘いと中心部分が柔らかいまま残ってしまい、カット時に崩れてしまうこともあります。

型の下に保冷剤を置いたり、冷蔵庫内の風通しのよい場所に置くなど、冷却効率を高める工夫も有効です。

また、冷蔵中に扉の開閉を頻繁に行うと庫内温度が不安定になり、しっかり固まらない原因になることもあるので注意しましょう。

ベイクドタイプでの火の通りチェック

ベイクドチーズケーキの場合、焼きが甘いと中がトロトロのまま残ってしまうことがあります。

焼き上がりの目安としては、中心が軽く揺れるかどうかを確認するのがポイントです。揺れているようなら、もう少し加熱が必要です。

また、カットしたときに中から生地が流れ出るようなら、明らかに焼き不足です。

竹串を刺して何もついてこなければ、火が通っている証拠。ただし焼きすぎるとパサつくので、外側が弾力を保ちつつ中がふんわりした状態を目指しましょう。

ベイクドチーズケーキが固まらない原因と対処法

焼き時間と中心部への火の入り具合

ベイクドチーズケーキがうまく固まらない最大の要因は、焼き時間が足りないことにあります。

外側は焼けていても、中が十分に火が通っていないと、切ったときに中心がとろけたまま残ってしまうことがあります。

使用する型の深さやオーブンの特性によって加熱の具合が変わるため、レシピ通りの時間だけでなく、実際の焼き具合を見て判断することが大切です。

竹串を中央に刺して生地が付かないかどうか、あるいは表面を軽く押して弾力があるかを確認しましょう。

クリームチーズの温度が適切でない

冷たいままのクリームチーズを使うと、ほかの材料と混ざりにくくなり、ムラのある生地に仕上がってしまいます。

その結果、焼きムラや固まり方に差が出ることがあります。

クリームチーズは室温に戻してから使用することで、生地がなめらかになり、仕上がりもよりしっとりします。

また、製品によって水分量や脂肪分に違いがあるため、初めて使うチーズは事前に試作してみるのもおすすめです。

見た目で判断しないことが大切

表面にきれいな焼き色がついていても、中までしっかり火が通っているとは限りません。

見た目だけで判断せず、竹串を使って焼き加減を確認することが失敗を防ぐポイントです。

もし表面だけが焦げそうな場合は、アルミホイルをかぶせて焼きすぎを防ぎながら、中心までじっくり火を通しましょう。

全体が薄く焼き色を帯びていて、中央に軽く弾力があるくらいがちょうどよい仕上がりです。

バスクチーズケーキが柔らかすぎるときのチェックポイント

バスク特有の焼き方を理解する

バスクチーズケーキは、外側をしっかり焼いて香ばしく仕上げる一方、中はとろっとした半熟状態が特徴です。

通常のベイクドタイプとは異なり、独自の火入れ加減が必要になるため、焼き時間の見極めが少し難しく感じるかもしれません。

レシピの指示を参考にしつつ、自宅のオーブンのクセを把握することで、理想的な仕上がりに近づけます。

焼きすぎず、中心に揺れが残る程度で

中心が少し揺れるくらいでオーブンから出し、そのまま余熱で火を通すのがコツです。

一般的には180〜220℃の高温で20〜30分程度が目安ですが、表面の色づき具合を見ながら調整しましょう。

焼きすぎると中まで固くなってしまい、バスクならではのとろける食感が損なわれてしまいます。

焼き上がったらすぐに冷蔵庫に入れず、室温で粗熱を取った後に冷やすことで、形が整いやすくなります。

湯煎焼きとの相性に注意

バスクタイプに湯煎を使うと火が均等に通る反面、温度が下がってしまい、本来のとろっとした質感が出にくくなることがあります。

それでも表面の焦げを抑えたい場合や、ゆっくり火を通したい場合には、浅い湯煎を使って調整するのも一つの方法です。

この場合は、オーブンの温度を10〜20℃ほど高めに設定し、焼き時間も慎重に見ながら仕上がりを確認しましょう。

固まらなかったチーズケーキをおいしく活用するアイデア

とろとろのままでも楽しめるアレンジ

失敗したからといって、固まらなかったチーズケーキを捨ててしまうのはもったいない話。

カップに入れて冷やせば、ムースのような新感覚デザートに変身します。

底に砕いたビスケットやグラノーラを敷いて層にすれば、見た目にも華やかで特別感のある一品になります。

クラッカーにのせてディップのように食べたり、フルーツを添えてパフェ風に仕上げるのもおすすめです。

ソースやトッピングで仕上がりアップ

ベリーソースやチョコレートソースをかければ、酸味や甘さが加わって味にメリハリが生まれます。

ナッツやキャラメル、ミントなどをトッピングすれば、失敗を感じさせない本格的なデザートになります。

ガラスの器に層を重ねて盛りつければ、断面の美しさも楽しめる、おしゃれなスイーツに仕上がります。

ゼラチンや粉でリカバリー

柔らかすぎる生地をリメイクする方法としては、ゼラチンや小麦粉を加えて再加工するのが効果的です。

温めたミルクや生クリームにゼラチンを溶かして生地と合わせ、冷やせばちょうどよい硬さになります。

また、薄力粉を少量加えて再度焼けば、よりしっかりしたベイクドタイプとして再利用することも可能です。

いずれの場合も、生地を均等に混ぜることがなめらかな食感につながるポイントです。

固まらなかったときの再加熱方法

オーブンでの再加熱のコツ

180℃に設定したオーブンで10〜15分ずつ様子を見ながら追加加熱すると、ケーキの中心までしっかりと熱が届きます。

表面の乾燥を防ぐためには、軽くアルミホイルをかぶせて焼くとよいでしょう。

焼きながら表面の状態をチェックし、焦げや割れが出ないように注意するのもポイントです。

また、冷えたままのケーキをそのまま焼くと、加熱ムラが起きやすくなるため、常温に戻してからオーブンに入れるようにしましょう。

さらに、焼きムラを防ぐために、途中で上下段や前後の位置を入れ替えてあげると、より均一に仕上がります。

電子レンジを使ったリカバリー方法

電子レンジを使う場合は、耐熱容器に移してから30秒〜1分ずつ様子を見ながら温めましょう。

急激に加熱すると分離の原因になるため、低めのワット数で温めるのがポイントです。

ラップをふんわりとかけて加熱することで、水分が逃げにくくなり、しっとり感をキープできます。

温め終わったら、一度冷蔵庫で冷やし直すことで、生地が落ち着き、まとまりやすくなります。

湯煎焼きでしっとり仕上げる方法

低温でじっくり火を通したいときには、湯煎焼きがおすすめです。

耐熱皿に熱湯を入れて、その中にケーキの型をセットし、オーブンの下段で焼くと、しっとりなめらかな焼き上がりになります。

ただし、お湯が沸騰してしまうと逆効果なので、熱すぎないように注意が必要です。

また、お湯がオーブン内でこぼれないように、バットの設置や取り扱いは慎重に行いましょう。

湯煎焼きは火の通りがゆっくりになるため、通常よりも焼き時間を長めにとることを想定しておくと安心です。

チーズケーキをうまく仕上げるための材料選び

クリームチーズの選び方

安価なクリームチーズの中には、焼いている途中で油分が分離しやすいものもあります。

表面に油が浮いてくると、見た目が悪くなるだけでなく、口当たりもざらついてしまいます。

できるだけ品質の良いクリームチーズを選ぶと、味も食感もぐっとよくなります。

使用前に室温に戻して練っておくと、他の材料とよくなじみ、なめらかな生地に仕上がります。

購入前に原材料表示を確認し、できるだけ添加物の少ないものを選ぶとより安心です。

生クリームと粉類のバランス調整

乳脂肪分が高すぎる生クリームは、生地がゆるくなって固まりにくくなることがあります。

扱いやすくするには、乳脂肪分35%前後のものを目安に選ぶとよいでしょう。

一方、低脂肪タイプを使うと風味があっさりしすぎてしまうこともあるため、味のバランスを見ながら調整してください。

また、薄力粉やコーンスターチを適度に加えることで生地がまとまりやすくなり、焼き上がりもしっかりとします。

粉類はとろみを出すだけでなく、カットしたときの断面をきれいに保つ役割も果たします。

卵と粉の割合で変わる食感

とろけるような軽い口当たりにしたい場合は卵を多めに、密度のあるしっかり系にしたい場合は粉を多めにするとバランスが取れます。

仕上がりを見ながら、少しずつ配合を調整するのが理想です。

特にベイクドタイプでは、卵白と卵黄の割合を変えることで焼き上がりのふくらみに影響が出るため、細かい工夫が仕上がりを左右します。

食感や風味は好みに合わせて微調整し、自分だけのベストバランスを見つけてみてください。

失敗しやすい工程とその対処法

各工程の注意点

チーズケーキをうまく仕上げるには、作業の順番と材料の温度がとても重要です。

まずは、すべての材料を室温に戻すことから始めましょう。特にクリームチーズはしっかりと柔らかくしておくことで、生地がなめらかになります。

卵は1個ずつ加え、加えるたびによく混ぜましょう。粉類はあらかじめふるってから入れると、ダマができにくくなります。

混ぜすぎには注意が必要です。生地に空気が入りすぎると膨らみすぎや割れの原因になるため、ゴムベラなどでやさしく混ぜ合わせるのがポイントです。

さらに、焼く前に生地を一度こしておくと、仕上がりがよりなめらかになります。

オーブンは必ずしっかりと予熱し、型は庫内の中央に置いて均等に火が入るようにしましょう。

よくある失敗と対処法

- 混ぜすぎてしまうと膨らみすぎたり、ひび割れが発生

→ ミキサーを使う場合は短時間で止め、必要以上に混ぜないようにしましょう。 - 冷やしが足りず、固まりが悪い

→ 冷蔵庫でじっくり時間をかけて冷やすのが大切。冷凍庫で急冷すると食感が悪くなる原因になります。 - 型から早く外しすぎて崩れる

→ 焼きあがってすぐは柔らかいため、完全に冷めてから型から外しましょう。 - 焼きすぎてパサついた仕上がりに

→ 表面の焼き色や、竹串での確認を目安にし、焼きすぎには注意が必要です。

焼き加減を見極める「竹串チェック」

焼き上がりを確かめるには、中心部分に竹串を刺してみましょう。

竹串に生地がついてこなければ、しっかり火が通っているサインです。

もし生地がついてくるようであれば、もう少し加熱を続けましょう。

表面にヒビが入っていたり、ゆらすと中心が波打つ場合も、加熱不足の可能性があります。

焼きムラが気になる場合は、複数の場所に竹串を刺してチェックするとより正確です。

慣れてきたら、表面を軽く押して弾力を確かめる方法も併用すると、より確実な判断ができます。

まとめ

チーズケーキがうまく固まらない理由は、ひとつではありません。

材料の温度や混ぜ方、焼き時間や冷却の仕方など、細かな工程の違いが大きな差を生みます。

それぞれの問題を一つひとつ見直していけば、理想の食感にぐっと近づけるはずです。

万が一うまくいかなかったとしても、アレンジやリメイクでおいしく楽しむこともできます。

失敗を恐れず、繰り返し挑戦して、自分好みのチーズケーキを目指してみてください。